讓大家久等了,這篇翻譯稿終於出現在四月的戶外探險雜誌上,可以分享給大家了。

我個人非常喜歡這篇文章,我也再校了一次稿,嘗試把文章修了順一點,雖然個人還不是很滿意,但是勉強可以分享了。第一次讀這篇文章的時候,我感動地哭了;再次細讀的時候,我又哭了。希望這份感動不會因為翻譯的障礙而無法傳達給大家啊!

這是我去年年底對這篇文章寫的讀後心得,篇名為「攀登風格?可以當飯吃嗎?」

Leo Houlding’s The Prophet

「先知」by Leo Houlding

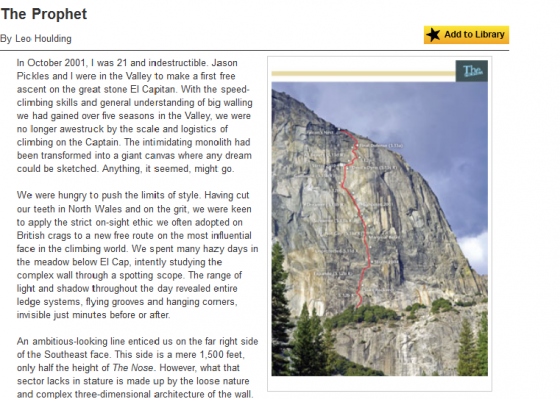

2001年十月,我21歲且堅不可摧。Jason Pickles和我來到優勝美地,打算在偉大的酋長岩上建立新的自由攀登路線。我們在優勝美地已經花了五個攀登季,在這裡我們熟練了快速攀登(speed climbing)的技巧,也對大牆攀登有深切的了解。不再害怕酋長岩的巨大規模和攀登它之前的繁瑣準備。原本嚇人的巨石已經變成可以讓我們自由馳騁想像力作畫的空白畫布。看起來,怎麼樣都可以找到一條路登頂。

我們飢渴地想要挑戰攀登風格的極限。我們是在北威爾斯的粗砂岩(gritstone)上開始攀登的。在英國,風氣要求攀登者依循嚴格的onsight風格,所以在爬對攀登界有極大影響的酋長岩時,當然渴望尊崇家鄉的風格。好幾個天色濛濛的日子,我們都在酋長岩前的草地上,專心地用單筒望遠鏡,仔細地研讀複雜的牆面。隨著天色的轉移,不同時刻的光照和陰影,讓我們找到全部的平台地形、飛槽和外傾內角(ledge systems, flying grooves and hanging corners),這些早一點或是晚一點觀察就會看不到的岩壁特徵。

在東南面極右側的牆面,有一條野心勃勃的路線吸引住了我們。這一部份的牆面的垂直落差只有1500英呎,大概只有經典路線The Nose長度的二分之一。但是該區域在垂直高度的不足,讓該地域的路線不顯明性(原文為loose nature,意指岩壁上的路線特徵不是那麼容易連結起來,增加了挑戰性),以及造型複雜立體的牆面結構給補足了。

這一區也是酋長岩上(以及全世界上)最困難也最危險的人工攀登路線聚集的地方。路線有著不祥的名字,像是「整型手術之災難」、「外科首長」、以及「壞到骨子裡」等。從很少數知道這些路線的攀登者那兒,我們蒐集到一些戰略資訊。和傳奇攀登者Jim Birdwell一起幹掉12罐的Old English啤酒和兩包無濾嘴的駱駝香煙時,是其中最難忘的談話。他看路線的眼光無與倫比,也對於我們關心的「惡魔之眉」(在往上三分之二的路段上,一段25英呎長的天花板和外傾內角地形),有第一手的資訊。一天當中會有一段很短暫的時間,陰影會讓牆上一個平常看不著的平台顯露出來,這就是惡魔防禦系統中可能的破綻。當Birdwell指出這個微妙的特徵時,他加了一句話,「年輕人,你們也許可以利用該特徵,但是要特別小心,那可是一條走在英雄與蠢蛋間(between badass and dumbass)的微妙界線。」

從優勝美地之甘道夫得到的這份珍貴禮物鼓舞了我們,我們沒被暗藏在他話語中的警告動搖,開始了我們的征途。

我們想要在酋長岩上自由攀登一條新路線,不用人工攀登,不打bolts,不用吊帳,不架路繩。以上這些設下的條件曾經是,也依然是,我們終極的挑戰。

我們選擇的路線基本上圍繞「壞到骨子裡」這條人工攀登路線,這條路線在1984年由Jay Smith和Lidija Painkiher所建立。他們兩人有從事致命、危險的人工攀登路線的名聲,因此重複這條路線的人寥寥無幾。有趣的是,人工攀登路線的定級和自由攀登路線的定級,概念相差甚遠。A0通常代表密密地用bolt打的輔助線,岩壁本身卻是一片空白;而A5可能是很鬆散的石頭,但是如果有很細膩的腳法,和高超的平衡感,同時願意長段的無保護runout,這段A5就變成需要膽識但是不會太難的自由攀登。

第一段比原先估計的還要難。之後我們才知道,只在某個季節出現的雄偉的馬尾瀑布,一年當中有半年打刷著這面牆板,將已經完美無瑕的花崗岩面磨成光滑的大理石面。只有一些已經嵌進牆面上小凹處的銅椎(copperheads,一人工攀登保護器材)保護這段必須使用重心轉移「搖」過的、有5.12b難度、打磨光滑的石板的難關路段。

下一段則找到一個像爬家鄉粗砂岩的抱石問題,只靠一些放在空隙會變大的岩片(expanding flake)後的cam來保護。過了好長一段蜿蜒但是難度還好只是讓人驚奇地總是找不到保護點的路段,難度的重頭戲出現了。

我往上順著脆弱的、不連續的裂隙和溝槽地形進展,過了大概一個多小時,約莫第四段100英呎左右之後,我到達一個很差的站立點。已經在不怎麼樣的地方用了大部分的保護,我實在不太想再繼續接下來的空白岩段,或是攀爬上頭空蕩的外懸。年輕給我的自信,讓我用岩釘和RP(極小的nut)架了個令人嘆息的確保站,然後指示Jason千萬不能墜落。他果然沒有在主繩上施力,攀爬到我這兒的時候,兩眼睜的碩大地看著我架的蜘蛛網。

重新整理保護裝備,也平均了保護站最上的幾個岩釘的受力,我上上下下地爬了起初的15英呎好幾次,這段最後會是第四繩段的後半部。每次再次上攀,路段就變得簡單一些,終於我必須做出一個不能逆轉的動作。下定決心,我墊著腳尖將身體延展到最遠的距離,但是結果讓人心驚膽戰,因為摸到的不是我期待的像火柴盒邊緣的小平面,而是太過於圓滑怎麼也抓不住的圓點。我的手指開始從接觸面滑脫,在那一剎那,一個不可想的可怕念頭閃過我的腦海─在一個不怎麼樣的保護站上,一個墜落係數為2的衝墜,等於兩隻必死的猴子。Birdwell的警告來勢洶洶的衝擊著我。求生本能生出的強大力量和幸運,讓我抓到一個原本目標手點後面的一個隱藏平點。我抓住了,用盡力量繼續做了兩個困難動作,放了一個微小的cam,才大大地鬆了一口氣。必死無疑的恐懼感漸漸消失後,我沿著空空的岩片攀爬陡峭的岩壁到了下一個保護站。

受到我們的成功以及堅固的保護站的驅動,我繼續在嚴重破碎的路段前進,踮起腳尖爬過深不見底的凹槽,顫抖地將小小的cam放進沙沙的裂隙,和光亮的岩片後面,直到我終於可以在不錯的石頭縫中,放進一個00號的Wallnut。耐心地有掌控地往上爬,到達到一個小天花板,以及無法再進展的路段。花了大概一世紀的時間,在破碎的裂隙中放置可疑的保護,將疲勞甩出我的手臂,卻還是找不到可以繼續上爬的道路。

正準備要撤退,我注意到左手邊一些顯著的人工攀登者刮出的痕跡,帶領我的視線到一個外傾的外角地形。我沒辦法看到後面還有些什麼,但是往那個方向岩質開始變好。手臂的力量回來了,我貼踩過外傾的岩板,在一個腳點上我捏住該外角,還夠時間讓我調整姿勢,從那邊看出去,左上方20英呎左右有一個生鏽的bolt。

我搖搖欲墜地繞過去,下定決心抓緊微小的平面點,因為我知道,過去了我就無法逆轉這些動作再回來。過了大概是目前路線中最難的幾個動作之後,到了最左端找到了幾個好點,可以爬到那個bolt。但是也因為過份延展我的身體,我失去平衡,像扇門一般的旋轉,我已經沒有辦法停止這個註定的50英呎的衝墜。我對「堅固」的00號nut的信念這時得到回報,它沒有被拉出來。腎上腺素激增的我,下降回確保站。

衝墜的過程中,雙繩之一因為和尖利的岩面有所接觸,核心有了損毀。我們交換繫入的繩尾端,在Jason誠心的鼓舞下,我又再度使用那些需要決心的小平面點。這次我的腳踩在稍微高的地方,找到了更好的腳點。到了那個老舊的bolt的時候,我的能量已經用盡,恐懼也破表,實在無法再繼續了。

我認出該個bolt其實是個惡名昭彰的bolt。那是八十年代中期,人工攀登盛行時大家最常用的bolt,只是後來因為品質關係被廠商回收。我掛在該個bolt上,驚慌不已,等到恐懼慢慢退卻之後,像是經歷腸絞痛般的覺悟到:像這樣情形還會層出不窮。

我暗暗祈禱,「岩壁啊請你完全空白吧,沒有通路吧」,這樣我就不會再想上去了。但我還是不情願地調整狀態,找到膽量(或根本就是愚蠢),再次地接受苔刑。又是一段持續的令人驚奇的困難路段,在我到達伸展的極限前,摸到另外一個令人害怕的bolt,20英呎之後,最後一個bolt,又一個痛苦的懸掛。

我已經爬過可以下降回去的高度了,但是我也不敢垂降,一段看起來像是盲人使用的點字符號,連接到頭頂上的一個遙遠的保護點,似乎是我現在最好的選擇。我蠻橫地做了一個mantel,爬過令人毛髮直豎的runout,到了。這一段100英呎左右的困難路段,就靠可疑的三條繩環保護,這也是我有生以來品嚐到暴露感最大的經驗了。這個「尖叫者」路段,把我的精力都榨乾了。

往上看,上頭一條條不連續的,短短的刻痕,不太能夠保護的人工攀登路段,讓我心生疑懼。是時候下去了。我們撤退的時候,我用粉標出難關和最好的保護點,為下次的嘗試做準備。

因為這次都是我領攀,我們決定下一次由Jason領攀起頭的幾個繩段。天色微亮,他開始領攀,到了第一個難關的時候,他下定決心爬到高點卻僵住了。

「幹,我沒辦法站起來,我要掉了!」他叫著。從岩板上滑下來,他不但沒有停止還愈滑愈快。一個接著一個的銅椎被拉掉了,他持續地一邊撞擊著岩壁一邊往下掉,直到最後一個nut停止他的落勢。繩子延展,他重重地摔在平台上。很顯然的他的狀況不妙,當然做個事後諸葛我們都知道那些已經在瀑布中,泡了半年的銅椎不可靠。幫著Jason,他像個英雄般勇敢地下撤回地面。

一個醫生朋友幫他做了檢查,懷疑他的骨盆可能有骨折。但是Jason是個堅韌的人,在沒有購買旅遊保險的情況下,他吞了幾顆強力的止痛藥,就踏上艱難的回家到曼徹斯特的旅程。我深深自責,為什麼沒有將那些銅椎換掉,害了Jason受傷,但是對於等待在前頭的冒險,我依然沈迷。

也許不令人意外,我無法說服任何人,參加我攀登這條命名為「先知」的路線(根據傳奇的CJ Bollen的鐵克諾曲子,以及黎巴嫩哲人紀伯倫的經典之作而命名)。最後我說服了優勝美地的常客Cedar Wright,條件是帶著人工攀登的裝備(但是還是不會打bolt),以及一條較粗的繩索以供jumar(固定繩上升)。

休息充分後,也對路線相當熟悉的我,攀登出最佳狀況,在原本銅椎的地方放了挺不錯的岩釘,接著很快且有效率的自由攀登到之前爬到的最高點。接下來的路段看起來困難且空洞,也沒有很好的保護。當Cedar來到嚇人的bolt保護站和我會合的時候,我們還有很多天光,但是他看起來不太高興,所以我問他他覺得我們應該怎麼繼續?

「我認為我們應該在情況還許可的時候垂降,然後帶你到他媽的瘋人院。」

我不能也不願意說服他繼續,於是我們下撤了。

那個2001年的秋天我又落入找不到繩伴的困境,直到Kevin Thaw的出現。Kevin─英式艱難傳攀的常客,也在世界各地爬過不少大牆─準備好接受挑戰,他說服我帶上吊帳。但是對於他攜帶鑽孔機的建議,我固執地不為所動。

重新回到之前爬到的最高點,也就是第五繩段的頂端。使用繩索來降低和偏移保護站的位置,讓我可以用那些bolts來當第一個保護。

我艱難地往上抗爭,笨拙地在一個自由攀登的位置,放了一個刀刃(knifeblade,人工攀登保護裝備),我將繩掛進一個已在牆面的銅椎和一個RURP(人工攀登保護裝備),然後倒轉步伐回到保護站休息。藉著保護站的安全,我測試了一下剛放的保護。銅椎一下就被拉掉了,不過刀刃和RURP暫時還在。本著對測試結果的滿意,我可以全心貫注在上頭的困難路段了,過了搖晃的岩點後,我到達了較簡單的路段。

敲進另外一個岩釘,沿著凹槽繼續接下來愈來愈艱難的攀登。離前一個保護很遠的情況下,一個短暫外傾的破碎岩石阻礙了我的去路。我回頭,終於放棄而展開人工攀登。艱難地放置A4+的保護裝置,憤怒地第一次使用鳥喙和天鉤。(Birdbeaks、skyhooks,都是人工攀登裝備)

已經攀登了這麼遠,大概一半多一點,我已經到達個人的極限了,但是卻沒有發覺。因為對於之前使用人工攀登的憤怒,我開始自由攀登一段非常鬆散的路段。我開始害怕,然後在我眼前的一切都破滅了,我衝墜了30英呎,掉到下面的岩板上,兩隻腳踝都扭傷了。Kevin和我只好撤退,而我已經開始盤算下一個春天和Jason一起回來再次攻擊這條路線。

那年冬天,Kevin Thaw、蘇格蘭冬季專家Alan Mullin和我組成團隊,野心勃勃地去巴塔哥尼亞挑戰Cerro Torre山上,名譽昭彰且令人膽顫的Maestri/Egger路線。把故事長話短說,我號稱的堅不可摧讓一個粉碎我右腳趾骨的衝墜給推翻了,那次的意外也幾乎讓我不能夠再次攀登。這個事件在多方面改變了我的生命。花了大約一年的時間,以及無數的復健,骨頭才慢慢修復,我也重獲健康。有時間思考下,我了解到這樣的意外早晚要到來,我依然深深感激在Cerro Torre,我摔壞的是我的趾骨而不是脖子。

接下來的三年,我回到優勝美地好幾次,享受較簡單、較安全的攀登,但是在休息的時候,我依舊凝視著「先知」的上半路段。我不情願地對自己承認,我心存太多恐懼已經不能像以前那樣拚命地攀登了。在2001年那幾次嘗試中,我熱情地全力以赴,也得到不錯的結果─但其實那些早遠超過我的極限。

2004年秋天Jason和我都回到了優勝美地,兩人的狀況都還不錯。起初我們沒有打算嘗試「先知」,但是當Ivo Ninov這位人工攀登專家以及鼓勵發電機也興致勃勃的時候,我們決定把原先的夢想做個妥協,使用人工攀登、也許打幾個bolts,也從地面拉吊帳上去。在大牆術語中,這樣的作法當然還是「由下而上」,但是使用自由攀登的字彙來描述,這樣其實是預演(headpoint)。困難的路段先用人工攀登上了,架設頂繩熟練動作之後,再以自由攀登的方式紅點。事實上,這樣的作法和從上而下建立路線的方式有更多的相似處,和真正的由下而上onsight的風格差異甚大。

Jason再次領攀第一繩段,這一繩段已用英國曼徹斯特的黑色幽默命名為「火車失事」。這一次,有著良好的岩釘做保護,他輕易地斬殺掉惡魔。

在第一個困難繩段上,我好像讓幽靈抓著手腳般伸展不開。Ivo說他可以先人工攀登,讓我在頂繩上喚醒記憶中的步伐。艱難的人工攀登進展是相當緩慢的,Ivo像是蝸牛一樣慢慢爬升。領攀了大概四個小時,他到達我在2001年置放的岩釘處。飽含驚嚇的,他繼續人工攀登接下來的可疑岩面路段。他驚叫著警告我們,一個燙衣板大小的岩片準備要脫離岩壁往下墜落了。它最後沒有掉下來,Ivo戰戰兢兢地試著把它綁回到岩壁上。帶著顯而易見的動搖,他回到保護站,然後我們一起回到吊帳上。

那天晚上,天氣預報料到的壞天氣變成更可怕的冬季暴風,我們棲息的小高台變成大瀑布。我們的吊帳淹滿了水,流水讓上頭的石塊鬆脫一直砸下來。第二天有個稍微平靜的空檔,在下一個更厲害的鋒面來臨前,我們趕緊撤退,該道風暴後來讓一對在The Nose路線上的日本夫婦從世界蒸發。天氣終於轉晴之後,至少有八個隊伍需要救援。優勝美地的攀岩季結束了。「先知」的完成又必須延後,下一個最早的可能嘗試還要等明年。

Jason中斷他每年到優勝美地的朝聖之旅,我則在那兒的Never-Never Land和當地的攀登者一起攀登,並且與「失落的男孩們」一起學習低空跳傘,逃避公園管理員的追逐。先知沈寂了五年,之間沒有任何攀登者上去過。過去這十年,很多人工攀登路線大部分都被胡伯兄弟和Tommy Caldwell給自由攀登了。他們的成功多半借助所謂的「大牆紅點」策略:先垂降找到路線後,反覆地練習,用粉標注岩點,看看哪邊可以放保護裝備,或是必要情況下哪裡可以加個bolt。

可以宣稱做到了貨真價實的酋長岩的自由攀登,你必須不能中斷地,連續地攀爬每一個繩段,其中你不能撤退回地面,更不能從上而降。也許需要花一天,也許需要花上一個禮拜,只要是個連續的攀登,繩隊中的某一人全程先鋒,或是兩人輪流先鋒而跟攀者也都乾淨完攀,就是合法的真正的自由攀登。這是在創造第一次的自由攀登,最後為人接受的風格,而不是在多次的攀登中逐漸一段段地收集自由攀登的繩段。

2009年五月,我又站在漂亮的酋長岩前的大草地,微微顫抖著。那個春天,不平常地潮濕。我的膝傷剛養好,也沒有繩伴。凝視著先知的上半段,突然,想要知道上半段的路線究竟長得怎麼樣的欲望,淹沒了我對嚴格的攀岩風格倫理的捍衛。我帶上一些裝備以及一千英呎長的繩索,健行到酋長岩頂端。帶著些許的懊悔,我埋葬掉當初想要完成從下而上的onsight攀登,這個野心勃勃的夢想,開始了狂野的單人垂降。

離頂很近的地方,我找到一條極美的像髮絲一般的裂隙,他的完美和所在的位置,和頂尖路線Salathe Wall最上的那道著名裂隙差相彷彿,但是,它更細,細到不太可能攀爬。在岩壁上,這道左右突出不太對稱的裂隙,斜斜地將黃金色的岩板切開35米。掛在垂降繩上,我驚訝地發現,雖然指尖會劇烈的疼痛,但是就算在最細的段落我也仍然抓得住。第一個動作看起來會讓人竭力,完成的動作也不怎麼妙,岩點就只有兩個火柴棒那麼寬罷了。參考當地的指南書,原來這個精彩的特徵是路線「老鷹之路」的一段叫做「頂級美女」。

繼續下降,我來到了「惡魔之眉」,終於我和我凝視過良久良久的特徵得到最親密的接觸,果然Birdwell告訴我們的隱藏平台的確存在。在這段陡峭且空白的岩段上,有一個暴露感很強的手點橫切,它也是唯一的自由攀登的方式。

在危險的鬆動岩片下,我使用複雜的張力橫切,可怕的鐘擺過渡,以及幫助改向的繩環,心情從沒有一刻放鬆,我到達一塊從沒探索過的空白。這裡的確有岩點,但是整個路段那塊空洞的岩石總是微微外傾。只要輕輕振動,就有像晚餐盤一樣的岩片脫落了,像隻飛盤一樣,最後撞毀在下頭的岩壁上。嘗試不同的可能,幾乎筋疲力竭之後,隨著動作慢慢地被連串起來,心頭的恐懼轉變成興奮。

快到該繩段的最底端,我的腳踏到一塊像是車庫門大小的的岩片,它只有在上部和岩壁有所連結,碰到它的時候就像鑼一樣嗡嗡作響。很不情願地,我知道這像斷頭台般的特徵必須好好測試。我試著攀爬,盡可能地把重心放在雙腳上,它彎曲了幾英吋,不過卻沒有掉落。

又是幾塊飛盤被幾個根本連身體重量都承受不了的cam給拔飛了,只有一塊承受住了跳躍測試(bounce test):這裡需要打bolts。

再下去,當我全身繃緊地站在一個內角地形處,發現到這就是我在2001年到達的最高點,比路線的一半高度稍高一些,突然一股很強大的失落感排山倒海地籠罩了我。幾年前我用來下撤的cams還在那裡,就在我原先放的地方,但是我卻站在一個完全不同的地方,我現在變成檢視我年輕時代的英雄氣息的觀看者。

使用從上往下的優勢,徹底埋葬了我的onsight夢想,但是它卻給予一個可能的目標一個嶄新的生命。除了幾個短暫的部份,我基本上已經找出「先知」路線上所有的動作,遊戲正式開始!

2010年六月,Jason和我回到優勝美地來完成我們的工作。和2001年我們開始這計畫的風格完全相反地,我們從路線的最上方建了路繩到最下方。

在惡魔之眉下面引領到該個隱藏平台的空白條紋是我們最大的擔憂,該繩段一巨大天花板地形下,暴露感超級強的地方,必需要做100英呎長的橫切來跨過一個大內角,是個非常複雜難以渡過的路段。並不是不可能,而是需要絕對的決心,強大的自我信仰的信念,同時必須使用水平跳躍(dyno)的動作來跳過一段相當寬的空白。這個「惡魔跳躍」就是拼圖的最後一片,只要做到這個動作,我們就在酋長岩的東南面找到一條完全可以自由攀登的路線。

將注意力轉移到斷頭台繩段,我們在繩段最底和最上方打上了bolts,在激烈的辯論過後,我們並在空洞的岩片中間的堅實岩壁中間加上了五個bolts,並且將兩個古老的鉚釘給換掉了。如果再多打一些bolts,這個繩段就變成運動路線了;但是為了保存這個路線的嚴肅性,較簡單的路段上還是保留大段的runouts。

我早已經進入了戰鬥模式,而「頂級美女」也開始變得可能了。我先是把它拆成幾個區塊來攀爬,不過每一個段落都讓我覺得我已經到達我的極限了。要把這些段落連接起來,會非常困難。我們將路繩完全移除,準備從地面上開始我們的嘗試。兩天過後,我無墜落地成功先鋒到「頂級美女」,而除了該個惡魔跳躍Jason也乾淨地跟攀了每一個繩距。

六月的天氣非常炎熱,我也一直在該個困難的裂隙上重複地墜落,無法到達最後的岩釘。在多次嘗試,手指流血自尊耗盡的情況下,我終於承認失敗。就算如此,總是可靠的Pickles起誓會跟我一起在九月天氣較涼的時候一起回來。那時候就是我們完成這條路線的時候。

那年2010年十月,我開始嚐到計畫不斷失敗帶給我的疲累。我從來沒有投資這麼多精力在單一的攀登上,大約60天的日子,超過五個攀岩季,四個不同的繩伴,兩次受傷,以及一個致命的風暴,都在這段九年歷史中發生了。我對於失敗的害怕,已經超過對於受傷的害怕。

這條路線是這麼地困難,我們需要再次的熟練全部的13繩段,但是一個熱浪打擊我們的努力。「頂級美女」只有在日出之後的前兩個小時才在陰影裡,我們需要很早出發。

四點起床,垂降到起攀點,沒有暖身我就開始攀登。在先鋒的過程中,置放所有的保護,我爬過一不小心就可以讓我墜落50英呎的路段─期間找到可以的休息點,致力於呼吸的平穩─到了最後的難關。往左努力延展,然後再繼續伸展,碰到一個好的可以鎖住手指的點。那時肌肉的酸軟讓原本簡單的倒勾裂隙變得困難。那個區塊完全都沒有腳點,而在沒有力量置放最後一個cam的情況下,我冒了個險繼續使用著發抖和滾燙的手肘攀登,如果這時候我墜落了,在離前一個岩釘這麼遙遠的情況下,擺盪的幅度讓我一定會撞到該內角,後果不敢想像。

我已經完成「先知」的難關了,但是當我到達保護站的時候,我感覺像是生病著。這大概是因為方才大量的消耗體力,也許是因為恐懼感,但大部份應該是由於我知道我必須再爬一次。

我們已經準備好從下往上連續的攀登了,但是接下來一週的壞天氣迫使我們延長我們的旅程。

「你想聽壞消息還是壞消息?」Jason一邊聽氣象預報一邊問我。「國家公園公佈了嚴重天氣警告,冬季暴風團要來了,規模相當大。」

我們已經過份延遲該次的行程了。現在我們有三個選擇─接受失敗,然後滿足於我們已經爬完了全部的繩段了;或是等待暴風雪過去,然後參考Tommy Caldwell的邏輯,一天把路線爬完。但是評估我們現在的能量,以及路線的超級困難度,模仿他的策略似乎不太可能帶給我們成功。或者,明天,在好天氣的尾巴上還沒有充分休息夠的我們,駛進暴風團的中心,將自己交給暴風,沒有撤退或者是被救援的退路。我們沒有選擇,Jason和我既不是懦夫也不是蠢蛋,但是再一次地,我們在幾年前Birdwell給我們的警告中的那條線上遊走。

其他爬酋長岩的隊伍要不已經登頂,要不就撤退了。我們開始攀登,第十次上了「火車失事」。將繩子丟棄在地面上,我們只帶了少量的裝備,輕量化到我們可以帶一瓶Southern Comfort(酒名)來幫助未來無可避免的窘境。一個超級的先鋒接到另一個超級的先鋒攀登,我們爬得有效率,速度也不錯。過了九個嚴厲的繩段之後,到達斷頭台繩段的最上方,兩個從頭到尾都沒有墜落過。已經爬了五分之四了,還有不少天光,我們很想繼續。但是接下來的路段有路線中的兩個最難繩段,加上手肘也都痙癵了,我們架起吊帳。

醒來的時候,已經被雲建立起的冷冽王國給包圍了。壯觀的像高塔般的積雨雲在我們身旁變化著,山谷也都被遮蔽了。我脫出睡袋,咀嚼著惡魔跳躍來當早餐。橫切過「不可見的平台」,覺得我像是爬豌豆的傑克,天空中的潛在危機鎮住我感覺驚奇的感官。儘管有即將下雨的威脅,我連結了下一個短暫的繩段,兩個困難動作加上一個簡單的斜道,帶領我到「頂級美女」的起攀處。狀況良好,溫度完美。就在那時候,天空開始下起雨滴,岩石全濕了。我把繩子固定住,回到吊帳,下來的時候清掉了放在惡魔之眉的保護裝備。

開始只是耳語般的雨聲,但當來自太平洋的鋒面全力的打擊Sierra Nevada山脈的時候,雨勢馬上變得像大漩渦一般。往左看過去,北美牆已經被瀑布吞沒。隨後的48小時大概是任何在優勝美地的人記憶裡的最潮濕的時間。我們是唯一還在牆上的繩隊。在開始的40個小時,我們像是乘著4×6的帆布帆船的粗魯海盜,在天氣的波濤中上下起伏。

「啊,你就只有這樣嗎?」我對著增強的大風咆哮。

喝完了Southern Comfort,大風變成颶風,我們的羽絨睡袋也溼透了,事情已經不再好笑了。當氣流發出震耳欲聾的聲音,我們像是被消防水管撲滅般,受到極大的力道,它抬起吊帳,我們像木偶一樣撞來撞去。如果那個缺了一個營柱的擋雨篷被吹壞的話,我們的麻煩就大了。

第三天早上我們已經冷到不行,正當我們想著怎樣才是最佳的投降方式,暴風雨停止了。我最愛的優勝美地藍天出現了。我們的吊帳當然淹水到不行,我們的手指和腳趾也好像被削除一般─除了我拚命守護的鞋子和粉袋以外,其他東西都溼透了。

擰著我們的睡袋,開始我們的除濕工程。在我們周遭,大大小小的水流咆哮著。看著偉大的岩壁,回憶著前幾晚的可怕,有一種倖存者的疲累感。夜晚來臨之前,我們的東西乾到足夠的程度,讓我們該晚能夠休息。

第五天,周遭的水開始變少,我們將吊帳移高到「頂級美女」的下方。在最後的難關點有個很顯著的水痕,所有的粉痕當然也都不見了。我們耐心地等待岩石變乾。

已經熬過見過的最艱難的天氣,我開始重複有史以來爬過最難的繩段。沒有之前的粉痕,爬起來又更加困難。但是對於這篇金色岩面的熟悉,我到達了岩釘處,就只剩下最後一個難關了。對於自己的表現感到滿意,雖然當時肌肉非常疲累,不太有機會成功,我還是試了。還好在墜落變得太過嚴重之前,我就掉下來了。下降回原點之前,我試了一些步伐也撲了一些粉,對於下一次的嘗試很有信心。在山谷裡頭充塞著不殘暴的雲層,讓我們看到景色奇麗的夕陽。

「李奧,加油!」遙遠的草地上,朋友們像是合唱團一樣對我喊著。

於是我開始那天最後的一次嘗試。過了中間的休息處,我覺得狀況不錯,也許甚至比我想像地更好。我沒有精準地放上腳點,掉下來了,感到無比失望。不管怎麼樣,明天我們一定要登頂。

隔天,我野心的重量加重了我的包袱。我沒有睡好,也無法吃東西,也把早晨的咖啡都吐了。還是一樣的,在到達岩釘之前,我仍然感覺到自己的狀況不能再更好了,但是在最後的難關處,看不到Jason的情況下,卻因為感覺全身的力氣都離開我而怒叫著。就在到達好點的幾個英呎前,我在講台前摔壞了獎盃,回到起攀點,Jason以沉默來安慰我。

生理上和心理上都筋疲力盡,我睡倒在吊帳上,良久才在日中的溫暖陽光中起來。基本上已經接受失敗了─我們已經給予我們的所有─我再度往上爬進裂口。

每一步都要和不怎麼樣的狀況抗衡,我又到了岩釘處。在那個不怎麼樣的休息點,我休息地比平常更久。就這一次了─最後一次,最後一天。不知怎麼地,我做到了,到了保護點時什麼都沒有剩下了。鬆懈感遠超過成功的喜悅。

嘗試自由攀登這條美麗的A1/E9路線,真是場超級戰爭,將我推到我的極限。我可以拍胸脯地說,如果當初沒有使用人工攀登,沒有bolts,沒有吊帳,沒有固定繩,是絕不可能成功攀登「先知」的。2001年的嘗試是想要挑戰大牆自由攀登的風格極限。能夠達到那時達到的高度,的確是件有膽識的嘗試,但是繼續那樣的風格,我們就必需要跨過Birdwell說的那條線。原本狂野的、野心十足的夢想,現在即將進化成偉大的岩石上,真實的路線。

但是最後還有個困難的抱石問題呢,遊戲還沒有完全結束。從保護站剛出去,我就必須使用彆扭的上勾點來做一個很難的動作,我的手指感覺要斷了,痛得不得了。無法再往上移動,我挫敗地回到Jason處,揉著我首次扭壞的肌腱。

使用膠帶加上腎上腺素的作用,我把疼痛擺在一旁,繼續攻擊「先知」最後的防禦線。路線的最後一個步伐,是我們之前用石頭堆起來的牆,以供我們在頂上露宿的─壯麗的「獵鷹之巢」。

我們興高采烈地推牆過去。「先知」終於自由了。

我是本站的作者,易思婷,土生土長的台灣女孩。在台灣,朋友大多叫我小Po,在美國,小名婷婷倒是被叫得比較響。從競爭激烈的台灣教育體系,到美國博士班的歷練,二十多年的學校生涯,一點都沒有馴服、反倒是磨亮了我的冒險本質。我有夢想,築夢踏實:這一輩子,我要活得有聲有色。而這個網站,記錄我的求知和探險,是個累積快樂的地方。「台灣女孩」的

我是本站的作者,易思婷,土生土長的台灣女孩。在台灣,朋友大多叫我小Po,在美國,小名婷婷倒是被叫得比較響。從競爭激烈的台灣教育體系,到美國博士班的歷練,二十多年的學校生涯,一點都沒有馴服、反倒是磨亮了我的冒險本質。我有夢想,築夢踏實:這一輩子,我要活得有聲有色。而這個網站,記錄我的求知和探險,是個累積快樂的地方。「台灣女孩」的